「より良い社会を実現するために、異なるセクターや分野を越えて社会課題の解決に取り組むこと」を目的にした「NPOとともに築くシリーズ」第4弾!

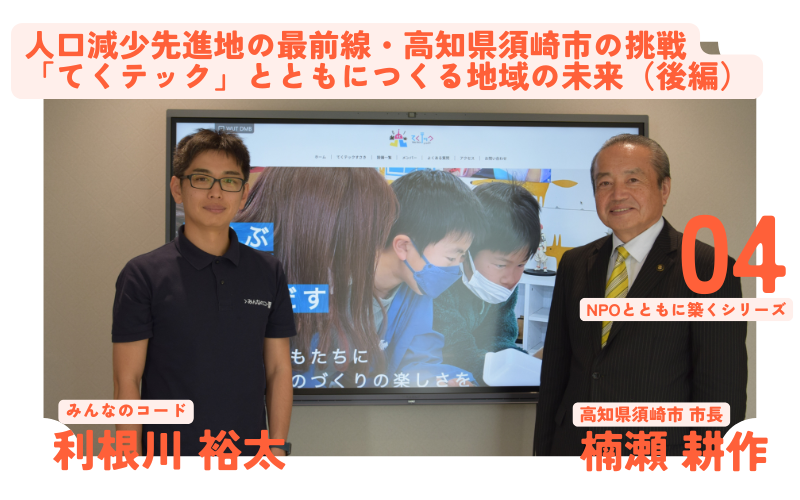

前編に引き続き、てくテックすさき(以降「てくテック」)をみんなのコードとともに運営する高知県須崎市の楠瀬市長と、みんなのコード 利根川の対談をお届けします。

◉話し手:須崎市長 楠瀬耕作(くすのせ・こうさく)氏

高知県須崎市長。大学卒業後に東プレ株式会社を経て、ハイヤー会社に勤務。89年に高知県西部情報通信研究会の事務局長に就任し、須崎ケーブルテレビ株式会社(現・よさこいケーブルネット株式会社)の設立に携わる。93年に代表取締役、94年に常務取締役に就任し、地域の情報通信分野に貢献。06年から11年まで須崎商工会議所副会頭を務めた後、12年に須崎市長に初当選し、以降2024年まで4期連続で市長を務める。

◉聞き手:みんなのコード 理事会長 利根川裕太(とねがわ・ゆうた)

2009年にラクスル株式会社の立ち上げから参画し、プログラミングを学び始める。2015年にみんなのコードを設立。2016年 文部科学省「小学校段階における論理的思考力や創造性、問題解決能力等の育成とプログラミング教育に関する有識者会議」委員、。2024年に文部科学省「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関する検討会議」委員。2025年より中央教育審議会 初等中等教育分科会 デジタル学習基盤特別委員会 委員。

◉高知県須崎(すさき)市

人口約19,900人(2025年現在)。高知県のほぼ中央に位置し、太平洋に面した自然豊かな市である。須崎港でとれる海の幸を中心に、全国一の出荷額を誇るミョウガなどの農産物も出荷されるなど、海と陸の豊かな食の魅力に溢れている。さらに、セメントや木材の流通を担う高知県内最大の貨物取扱港として、産業面でも重要な役割を果たしている。2024年に須崎市教育変革ビジョン「Make ”IT” Fun」が策定され、ICT活用を中心に子どもたちの「好き」を伸ばす先進的な学びの環境づくりが進められている。

前編URL:https://code.or.jp/magazine/20251015/

地域と拠点をつくる中で見えてきたこと

利根川:

須崎市とみんなのコードのご縁は、市長が文科省に連絡して、プログラミング教育を支援する団体のリストを取り寄せたことがきっかけだったんですよね。

当初は、社会教育というより、学校教育に関するご相談だったのでしょうか。

楠瀬氏:

最初から地域で子どもたちの居場所をつくることにも関心がありました。石川県加賀市の「コンピュータクラブハウス加賀」*の取り組みも参考にしていて、「少数でもいいから突き抜けた子どもを育てたい」という思いがあったんです。

みんなのコードの活動を知ったときは、「いやぁ、すごい!」と思いました。

我々が想像していなかった活動をされていて、「NPOでなぜそんなことができるのか」と、正直驚きました。

みんなのコードが運営する子どもの居場所の「先端機器が自由に使える環境」は、家庭や学校ではなかなかできないことです。だからこそ、非常に意味のあることだと思っていますし、今後さらに広がっていくと思います。

利根川:

てくテックなどの「クリエイティブハブ」の取り組みを始めた当時は「これを全国に広げよう」という意識がありました。

でも今は、必要な地域に、必要な形で関わるのが良いと思っています。

みんなのコードが地域と連携して拠点開設を進めるとき、常に課題になっていたのが「その地域で活動したい人材の採用」でした。地域とのつながりが乏しい中で人材を募集するのは難しく、結果として、東京を中心に全国から採用し、現地に赴いてもらうというスタイルにならざるを得ませんでした。

そうすると、本来もっと広げられる取り組みも、スタッフがその地域に馴染むまでに時間がかかってしまいます。そこで、「ここでやりたい」と熱意を持ち、すでに地域で活動している方々と一緒に進めた方が早いのではないかと考えるようになりました。

今は、私たちが直接新拠点を立ち上げるのではなく、すでに活動している団体を支援する方向へシフトしています。

地域に「やりたい人」や「団体」がいて、行政もある程度サポートしてくれるなら実現できるよね、という世界観を、数年かけてつくっていきたいと考えています。

将来的には「地域に担い手がいなくても仕組みとして成立する形」も模索したい。たとえば公民館など、公共制度を活用できる可能性もあると考えています。

「てくテックすさき」で突き抜けた子どもを育てたい

利根川:

てくテックの現場メンバーと話す中で、現場から見える小さなニーズにも寄り添っていきたいとも感じています。

例えば、不登校傾向の子どもへの機会提供などがそうです。

楠瀬氏:

教育支援センターがてくテックの施設2階にあるのは大きな強みですよね。

学校では画一的な対応が多く、十分なケアがまだまだ難しいように感じています。

だからこそ、教育支援センターと同じ敷地に、子どもたちが自分を表現できる場所があるのはありがたいです。

利根川:

てくテックの立ち上げから3年が経ちましたが、市長の中で、拠点への期待や、考え方に変化はありましたか?

楠瀬氏:

まずは、低学年からの取り組みをもっと進めたいと考えています。

英語とプログラミングは、幼い頃から学ぶことが重要です。若い時ほど脳が柔軟で、吸収力がありますからね。

また、須崎市には地形的にアクセスしづらい地域があるので、てくテックに来られない子どもにも同じ体験を届ける仕組みを作っていけたらと思っています。

学校との連携も強めていけたら、より自然な形で展開していけると思います。

これから子どもたちが過ごす「放課後」のあり方も大きく変わってくるでしょう。過疎地では部活動も地域クラブ化してきています。

その中で、プログラミングや先端機器に触れられる場が非常に重要になってくると思うんです。てくテックから突き抜けた子どもが育ってくれる―そういう期待を、勝手ながら抱いています。

機器はどんどん新しくなっているので、更新のための予算もしっかり確保して対応していく予定です。

人口減少先進地として、須崎市は先陣を切ってチャレンジし続ける

利根川:

最後に、市長は今の「須崎市」をどう捉えていますか。その中でてくテックの位置付けについてどのように思っているか聞かせていただけますか?

楠瀬氏:

日本全体が人口減少する中で、高知は減少率が最も高い地域です。私たちは「人口減少先進地」として、最前線にいるんですよ。

だから須崎市は、日本全体がこれから向き合う課題にすでに取り組んでいる地域であり、全国を導く役割を担っていると感じます。

だからこそ、既存の政治システムや行政システムを見直し、風通しを良くして、どんどん新しいしくみを作っていく必要があります。

人口減少にどう対応するか。減るのは分かっているけど、その分をどう補うか、という点で、先陣を切ってチャレンジし続けたいと思っています。

新しいやり方をしていると、なかなか国から支援を得にくい。だから結局、須崎市の自腹でやることも多いですが、それでも変わるために続けていきたいです。

その中で一番のモデルが「てくテック」だと思っています。

てくテックは、四国で、いや、日本でも珍しい施設です。開設当初からとても期待していますし、誇りに思っています。

今後、活動や運営方法は変化していく可能性はありますが、共により良いものにしていきたいです。

でも面白いですね。てくテックのために、高知市から鉄道で片道1時間近くかけて須崎に通って来る子どもがいますからね。子どもたちにとって、居心地の良い場所になっていると思います。

利根川:

スタッフやメンターにも、片道1時間以上かけて通う人がいます。一人ひとりが本当に頑張ってくれていますし、利用者もそれに応えてくれていると感じます。

楠瀬氏:

最近は共働き家庭も増え、親が放課後に面倒を見られない。小学生は部活動もないので、学童保育に行っている子も多いと思うのですが、「決められたことをやる」だけの場所が多いのが実情です。

その中で、てくテックのような「自分のやりたいことができる場所」を増やしていくというのは、大きな意味があると思っています。

今後はふるさと納税などを活用し、高知の企業との連携も含めて、「てくテック」やみんなのコードと新しいチャレンジができたらいいなと思っています。

*コンピュータクラブハウス加賀は2025年3月末で運営を休止しました。